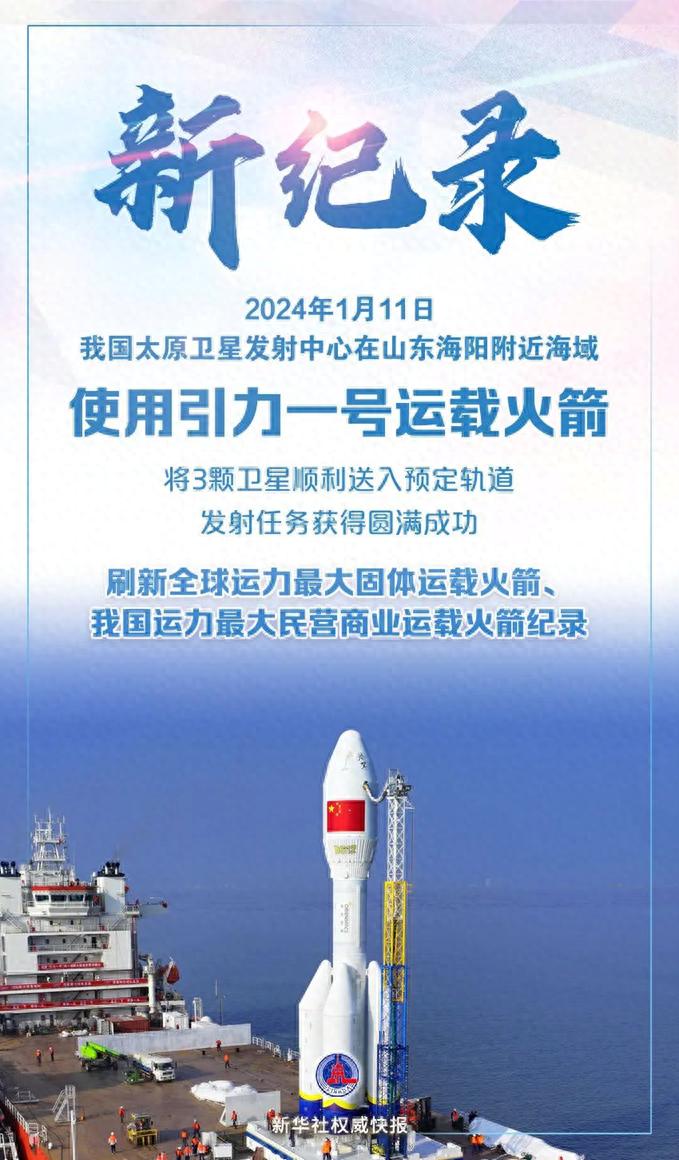

2024年1月11日13時30分,我國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用引力一號(遙一)運載火箭,將搭載的云遙一號18星-20星共3顆衛星順利送入預定軌道,飛行試驗任務獲得圓滿成功。引力一號運載火箭由民銀國際戰略合作的東方空間自主研制,實現了中國民商航天新的重大突破。

擴充我國中型運載火箭海上機動發射能力

此次任務是引力一號商業運載火箭的首次飛行。這一輪火箭創造歷史,還是我國民商的一次重大成就,它創造了全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商運載火箭、中國首型捆綁式民商火箭等多項紀錄,這也意味著我國在火箭領域的研究,取得了再一次的成功。

引力一號也是首款海上發射的捆綁型運載火箭。此次發射提升了中國海上發射技術水平和能力,擴充了中國中型運載火箭海上機動發射能力。

據悉,“引力一號”中型運載火箭為全固體捆綁式的三級半構型,火箭高30米,芯級直徑和助推器直徑同為2.65米,起飛重量405噸,起飛推力600噸,近地軌道運載能力6.5噸,500公里太陽同步軌道運載能力4.2噸,可滿足中低軌衛星批量組網發射和中大型航天載荷快速響應發射需求。

將推動中國版“星鏈”建設

2023年底的時候,我國“G60”星網的建設就已經下線了,這標志著我國建設新一輪的太空網絡計劃已經正式起步。

值得一提的是,正常情況之下,“引力一號”作為全固體運載火箭,可采用“半整箭貯存”方式形成能力儲備,最快可在24小時內實現快速應急發射,可以大大降低發射周期。

“引力一號”刷新了全球最大固體運載火箭、國內運力最大民商火箭紀錄,運載能力處于目前中低軌衛星星座組網發射運力需求的主流區間,不僅可以支持百公斤級衛星的“一箭30星”,助力星座組網工作的高效推進,還可以發射三四噸重量的小型貨運飛船、超大型衛星等,為我國中型運載火箭快速應急發射的實現提供了解決方案。

除了運載能力大,“引力一號”的裝載空間也大。火箭頂部配備了直徑4.2米、高9.3米的整流罩,與我國用于空間站運輸的長征七號載貨方案整流罩直徑相當,是目前國內商業航天領域最大的一款整流罩,可以容納更多數量、更大體積的衛星。

引力一號的實力可以執行1周1發,并且如果在海上多艘發射船并用的話,那一周就不止1次發射了。

作為首個海上發射的捆綁構型運載火箭,“引力一號”創新采用了適應公路運輸(傳統是鐵軌運輸)的靈活機動的垂直轉運模式,擴充了我國中型運載火箭海上機動發射能力,進一步豐富了我國火箭海上發射支持技術和能力。這也為后續更大體積和重量的液體運載火箭海上發射、海上回收提供了良好的借鑒和參考。

商業前景非常廣闊

去年召開的中央經濟工作會議指出,要打造商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。

商業航天是社會經濟發展的重要推動力。隨著火箭成本的下降和衛星技術的發展,目前全球正經歷著“軌道革命”,人類對航天活動的需求大大增加。商業航天以滿足人民群眾不斷增加的太空活動需求,并帶動其他行業的發展,將對國家經濟起到強有力的推動作用,太空經濟也成為我國未來經濟發展中日益重要的組成部分。

此次發射創造了全球最大固體運載火箭、中國運力最大民商運載火箭、中國首型捆綁式民商運載火箭等多項紀錄,標志著我國商業運載火箭自主創新取得重大進展,擴充了中國中低軌衛星多樣化、規模化發射能力,進一步豐富了我國運載火箭型譜。東方空間創始人及CEO姚頌認為商業航天行業開始回暖,主要因為國家政策層面開始加大扶持力度。2023年中央經濟工作會議強調,2024年要圍繞推動高質量發展,突出重點,把握關鍵,扎實做好經濟工作。在這之下第一條列出的就是“以科技創新引領現代化產業體系建設”。會議中關于科技創新的表述包括“打造生物制造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業,開辟量子、生命科學等未來產業新賽道,廣泛應用數智技術、綠色技術,加快傳統產業轉型升級”。

2024年,國內民營火箭的發展勢頭較強。引力一號的成功發射再一次證明了中國商業航空的廣闊前景。

民銀國際一直以來就非常看好中國商業航天具有廣泛的發展前景,并于前幾年對東方空間進行了戰略合作。據集團總裁何幫喜介紹,為了促進中華民族在這場全球“軌道革命”中保持領先地位,民銀國際在航空航天產業布局上,據透,戰略合作全球最大的固體運載火箭及返回式垂直可回收復用運載火箭等火箭項目,高軌衛星運營及各項衛星產業化制造等衛星項目,以及低空飛行產業化等項目;民銀國際作為具有廣泛影響力的民營企業,助力商業航天的順利發展,助力航天強國建設。

在民營資本助力社會經濟發展的產投研領域,民銀國際董事長何幫喜及團隊成員一直以來,以強烈的科技強國意識和戰略性的前瞻眼光,秉持“與世界同步,用未來思考今天”的運營理念,聚焦于促進社會經濟持續健康發展的重大項目,力求在一些關鍵領域解決卡脖子的關鍵核心技術,竭盡所能貢獻自己的智慧和力量。

集團目前在北京、長三角、海南以及粵港澳大灣區,建設了4個現代化的科技產業園孵化器。集團領導層具有深耕實體經濟的閱歷和產業報國的情懷,助力以科技創新引領現代化產業體系建設,為高質量發展作出自己的貢獻。

(新媒體責編:wa123)

聲明:

1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008

人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602 E-mail:zzs@rmjtzz.com

Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層

增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號

京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號